|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

| ├ 2009年度 |

| ├ 2008年度 |

| ├ 2007年度 |

| ├ 2006年度 |

| ├ 2005年度 |

| ├ 2004年度 |

| ├ 2003年度 |

| ├ 写 真 |

| 中央アート出版社 TEL : 03-3561-7017 E-mail :info@chuoart.co.jp |

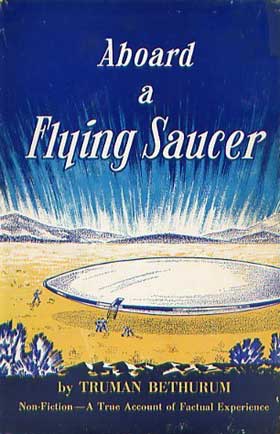

| 空飛ぶ円盤の秘密 T.ベサラム/久保田八郎訳 | |

| 第1章 不思議な小人たち 昭和42年発行 高文社版より |

| 1952年6月の終り頃、私はカリフォルニア州サンタ・バーバラのホリスター・アヴェニューにあるヒルトップのトレーラー住宅広場に住んでいた。或る日の午後、地主のモンテ・ウォーレン夫妻が私のトレーラーにやって来て、ネバダ州ラス・ベガスから私あてに長距離電話がかかったと話し、かけた人につないでくれるはずの交換手の番号を告げて行った。 |

私はギャヴィオタ・ハイウェイのトンネルエ事に道路舗装車の運転手として働いていたが、そのときは地方支部のストライキ指令で職を離れていた。これはのちに、技術者組合支部全域にわたるゼネストだと知ったが、ストライキはすぐ終るだろうし、そうなれば復職出来ると思ったので、レドンド・ビーチのわが家にも帰らずに、サンタ・バーバラで待っていたのである。 ラス・ベガス辺で友人といえば、3年ばかり前から知っているE・E・エドワーズ氏だけだ。私は甚だしぶしぶと管理人の事務所にある電話口へ出かけた。ホワイティー(氏のニックネーム)は好人物だが、彼がホット・プラント―技術屋の言葉で、素人にはアスファルトの混合工場といったほうが通りがよいだろう―を建設中であることを知っていたので、1942、3年とふた夏をラス・ベガスで働いたことのある私は、うだるようなあの砂漠の暑熱のなかで仕事をするのは二度とごめんだった。だが仕事にはあぶれているし、長距離電話までかけてくれる友情を思うと、せめてラス・ベガスの交換台を呼び出して情況を聞いてみるくらいのことはしなければわるいだろうと考えた。 教えられた交換手を呼び出してから5分もたつと―私には一時間以上にも感じたが―ホワイティーが出た。彼の居所はラス・ベガス郊外約70マイルのモルモン台地(メサ)、私は太平洋の波が打寄せる風光絶佳な涼しい天国サンタ・バーバラである。

「おめえがスト中なのは知ってるんだ」と彼は云う。 「それで、しばらくあそんでるんだそうだな。俺のところで誰か―おめえでもいい―要るんだ。エ場には職員がひとりいるんだが、こいつがむかし負傷してからはどうも仕事のラチがあかねえんだ。それで、おめえがいないと困るのさ。朝早くこちらを発てば、明日の晩にはおめえをサンタ・バーバラから連れて来れらあな。月曜の朝からは働けるよ。こっちはストはないし、それに給料もいいんだぜ。明日の昼前におめえのトレーラーで会おう。さよなら」 私に否も応も云わせずに、ホワイティーは受話器を置いてしまった。 連絡は切れた。一体私にどうしろというのだ。私はポカンと口をあけてそこに立っていたが、これではどうにもならないと気がついた。彼は私に仕事をくれたのだ。あの早口のおしゃべりは私に逆らうことも許さなかったのである。 私はトレーラーに帰って荷造りをした。 翌朝11時前に彼の新車がトレーラーの前にとまった。正直なところ、私は事態がこんなにならないように祈っていたのだが、もはや駄目であった。5分もたたないうちに、私たちは出発していた。私は仕事着のつまったスーツケースと忠実なる弁当箱をたずさえたが、体は無念と失望に燃えていた。サンタ・バーバラのような発しい所を見捨てるやつが一体どこにいるだろう。 サンタ・バーバラで昼食をとり、友人に別れを告げてから、私たちはネバダ州モルモン台地へのハイウェイをごろごろと進んで行った。この真夏、しかも神の創り給うた地球のなかの最も暑い場所で、私は仕事にありついたのだ。 さて、私たちの道路舗装車は意外に早く地ならし組に追いついてしまった。というのは、第91号ハイウェイのエ事が難所に来て、地ならし組が私たちの舗装作業の速度と同じ早さでエ事を進捗させることが出来なくなったからである。そこで舗装車の仕事は中止されてしまった。 だが私はそのまま雇われることになった。経営者が私に語ってくれたところでは、私の仕事ぶりがはなはだ優秀だからということだった。生まれて初めてのことである。新しい仕事は整備係だった。普通は牛後4時から8時間だが、ときにほ翌朝の日勤者の準備ができるまで働くので、12時間以上の勤務になることもあり、このほうが多かった。貯水池が全部満水になるまで続けて勤務せよという命令がたびたび来る。水はネバダ州グレンデールに近いマディー河から給水トラックで運ぶのである。水こそ道路工事に最も重要な資材だった。朝7時に日勤の運転手たちがそろうまで、残業したこともしばしばである。私が初めて「空飛ぶ円盤目撃者の」一人となったのも、このような残業中のことであった。 その夜のことははっきりと覚えている。それは1952年7月27日(日曜)から28日にかけてのことであった。 いつものようにトラックを準備し、給油・点検・簡単な修理などをすませたのち、マディー河の給水ポンプと貯水池にあるトラックを点検してから食事をした。さらにもう一度点検をすませたあとで、私はホワイティーをつかまえて、仕事場から1マイル半ほど離れた山の手あたりまでの外出許可をもらった。 私の妻は貝殻の蒐集をしていた。私は、有史以前この付近一帯が海であったと聞いたことがある。それで私は、なにか貝殻でも見つかればと思ったのだ。そこへ行こうとした理由はそれだけだった。 仕事場は三方が壁で、中には万力のついた10フィートほどの作業台がある。エ具はいつも乗用車、トラック、それに私の4輪駆動の軍用トラックなどのなかに置いてあった。 車を丘にとめて私は貝を探しに出た。1時間か2時間、手提電燈を使ったりして、明らかに処女地と思われる丘を歩きまわってから、車に帰った。はじめから収穫を期待してはいなかったので、貝殻は見当らなかったけれどもべつに失望もしなかった。 その日はものすごく暑くて、私は睡眠不足であったし、それに歩きまわったために少々疲れていた。給水トラックのヘッドライトの光がときどき動くのが見えるので、他の連中が異常なく働いていることがわかったから、しばらく休息するのもわるくないと思い、自分のトラックにもぐり込んで眠ることにした。真夜中の空気の涼しさは快く、私はすぐ眠り込んでしまった。 一時間ばかり眠ったと思われるころ、何かはっきりは聞きとれないが、数名の人がふくみ声で話し合っているような物音に、私はハッと目覚めた。体を起してみて驚いた。背の低い人たちが8人か10人くらいトラックをとり巻いているのだ。それらの身長は4フィート8インチかな5フィートくらいのものだろう。 ここまではべつに奇妙だとは感じなかった。先ず考えたのは、これは一体何事だ、こいつらは何者で、どうしてここまでやって来たのか?ということである。 小人であるということは別として、私はこの小さな人間たちに何か違ったところがあるのにふと気がついた。みんな背こそ低いが完全な成人である。私が強い印象を受けた私たちとの相違というのは、実は彼らが見なれない一種の制服を着ていることだった。2、3人を除くと、皆黒いふちと黒い庇(ひさし)のついた運動帽子のようなものをかぶっている。無帽の連中は黒い髪をきちんと刈り上げており、1人の髪は波をうっていた。全員カウボーイのような短い上衣に、明るい月光を受けて青灰色に輝くズボンをはいている。ダーク・オリーヴ色の顔つきはおだやかでキズもシワもない。骨髄の上を皮膚がピンと張ったようだ。 彼らが武器らしいものを持っていないのに気がつくと、ホッと安心の溜息が出た。 みんなは私を見つめながら黙って立っている。少しも私を邪魔したり、おびやかしたりなどしなかった。彼らの間になにか親しい好奇心というようなものが感じられたが、それでも私は内心ピグピグしていた。最初は、こいつらは私のトラックか財布でもねらっているのだな、と思ったくらいだ。 逃げ出そうとしたが、何かされそうで恐ろしかったので、先ず情況を正確につかむことにした。ドアーは両側とも内部から錠を下してあるが、その夜は暑かったので、ガラスはどちらも少しあけてあった。もっとよく見ようと体を起すと、1人がトラックに数歩寄って、私にはわからぬ口葉で話しかけてきた。 わからないというつもりで、私は首を振った。 彼に通じたらしく、今度はいきなり英語で話しかけてきた。 「あなたからおっしゃって下さい」 私は思わず叫んだ。「ほう!君たちも英語が話せるんだね」 彼は答えた。「私たちは何国語でもたやすく話すことが出来ます」 自国語を聞いてなぜ安心したのか、自分でもわからないが、これなら安全だぞという気がしできた。私はトラックを降りて、親愛の気持をあらわすために手を差出した。が、足が地についたとたんに私は仰天した。心臓が一瞬とまった。(それから2日間は動惇が静まらなかった。)垂飛ぶ円盤が見えたのだ! それは丸い巨大な怪物だった。まるで磨きあげたステンレス鋼で出来ているように見えた。直径は約300フィート、厚さは中心で6ヤードくらいだろう。外瑞には1フィートばかりの傾斜面をもつ幅約3フィートのフチが、コーヒー皿のような船体の周囲をとりまいている。フチの厚さは2フィートくらいだろう。ほかには何も見えなかった。翼もなにもない。この円盤は砂漠の黒褐色の草地から数フィート上空に浮んでいるように見えた。 私が口をアングリと開いて呆然としている間に、小人たちは私のまわりに群がって来たが、握手したがっているようだった。私はやっと円盤から目を転じて、畏敬と正体の知れぬ恐怖の目で彼らを見まわした。 人は一時に沢山な物事を考えるわけにはゆかないだろうが、そのとき私の心中には、さまざまな疑問が花火のようにとび出していた。では、これが空飛ぶ円盤なのか。この連中が乗員なんだな。どこから来たのか?どんな目的で来たのだろう? 吉か凶か? こんなことをちらほら考えている間に、いうなれば私と握手の光栄を得るために、彼らはずらりと整列した。 なかの1人が全体のスポークスマンらしかった。私はやっと我にかえって、機長はいるのか、いれば話をさせてもらえるだろうかと、この男にたずねてみた。すると、まだ驚くことがありますよ、とでもいうように皆は微笑んだ。この機長が女性であろうとは想像もしなかった―それも何という美しい女だろう! 彼は私の質問に答えて「よろしいですとも」と云った。 この代表者は、私より1フィートは低く、60ポンドは軽そうだが、左手で私の右腕をグイと握ったとき、私はもう駄目だと思った。べつに強く握られたわけではないが、確乎とした感じだ。自分のほうが力が強いのだから、じたばたしてもだめですよ、と私に警告するつもりだったのだろう。私を引張って、彼は真直ぐに円盤の方へ歩き出した。 付き添っている小男を私は横目で見おろしたが、突然彼のことを知りたくてたまらなくなったので、聞いてみた。「君の家はどこですか?」 彼はすぐ答えた。 「私たちの家はずっと遠くの国のお城の中です」それ以上詳しいことは云わなかった。 円盤のところまで来ると彼は云った。「機長は中にいますから、自由にお話し下さい」 この円盤に乗れるのかと思うと私の胸は躍った。今までに円盤や火球が空に見えたという話は聞いていたが、こんなに円盤に接近した者はいないはずだ。まして円盤に乗った者などがいるだろうか……。議論の的になった不思議な物を今目のあたりに見る。これが私の運命なのか。 近寄ってみると、円盤は接地しているのではなくて、数フィート浮いているのがはっきりわかった。すると私たちに一番近い側が少し下に傾けられた。まるで眼に見えない信号を受けたかのようだ。今では、これは精神感応で私たちの接近が伝えられたのだと、私は信じている。 出入口からは、てすりのついた一種の可動階段とでもいうようなものが張出していた。扉は幅4フィート半、長さは10フィートから12フィートくらいの大きさで、銀行の金庫室のドアーに似ていて、円盤のフチ近くの上方についている。この円盤は錫やアルミではなさそうだ。勿論、映画撮影のための模型などではない。 円盤―彼らは大型機といっている―は、私たちが乗込むとまた水平にもどったが、べつ相変らず小男にしっかり腕をつかまれたまま、狭い通路を15歩ばかり歩くと、美しく飾った部屋に入った。機長室だろう。 私はまた目を丸くした。目前には機長である美しい女の人が立っていたからである。 |

|

|

Copyright(C) 1999-2006 Ga Site All rights reserved.

通話は全く一方的だった。ホワイティーは息もつかずに喋りまくって、私には一言も話させない。

通話は全く一方的だった。ホワイティーは息もつかずに喋りまくって、私には一言も話させない。