|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

| ├ 2009年度 |

| ├ 2008年度 |

| ├ 2007年度 |

| ├ 2006年度 |

| ├ 2005年度 |

| ├ 2004年度 |

| ├ 2003年度 |

| ├ 写 真 |

| 中央アート出版社 TEL : 03-3561-7017 E-mail :info@chuoart.co.jp |

| 空飛ぶ円盤の秘密 T.ベサラム/久保田八郎訳 | |

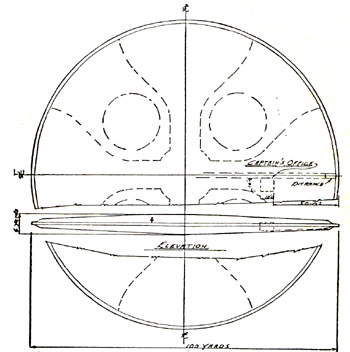

第2章 円盤の婦人機長 昭和42年発行 高文社版より |

| 私の目はその女に釘づけになったので、当座は円盤の内部に注意するどころではなかった。彼女は、さっき会った男たちよりも少し背が低かった。なめらかな皮膚はバラ色を帯びたオリーヴ色で、トビ色の目に浮ぶ微笑は、顔だちをいっそう輝かしく見せていた。彼女は化粧を全然していなかったと思うが、そんな必要もなかったのだ。 |

この女王のような人が機長なのか! 宝石類はおろか、ベルトにバックルさえもつけてはいない。黒い髪は短かく、よくブラシがかかっていて、端は上向きにカールしていた。恰好のよい頭に黒と赤の混ざったベレーを、ちょっと気どったように傾けてかぶっている。大きな広々とした机に、やさしい手をのせて立っていた。黒いビロードのような上衣がよく身にあっており、袖は短くて小さな赤いリボンの飾りがついている。机ごしに見えるスカートの上部は、今までに見たこともないようなキラキラ輝く赤い布地で作ってある。こまかい平ヒダがとってあって、ウールのようにもみえる。 ―私は魔法にかかったようにそこに立っていた。馬鹿みたいにニヤニヤして、次は何が起るだろうと思いながら― よくあるこんな言葉は、こういう状態のときに浮んでくるのだなと私は考えた。彼女は微笑んで護衛の男にうなずいてみせた。彼は私の腕を離していなくなってしまった。 「お話しなさい、ね」と彼女は私に話しかけた。「あなたは魔法にかかっているのではないのよ」「あ―あなた方は、欧州かアジアのほうからおいでになったのですか」と私はどもりながら云った。 「ちがいます」と彼女は答えて、それから、信じられないでしょうね、とでもいうように、優しくつけ加えた。 「わたしたちは遊星から遊星へ旅行しています。あなた方の土地に着陸したのはごく最近ですわ」 それから彼女は室内の二面の壁にそぅて置いてある長椅子を示して、坐るようにとすすめてくれた。栗色で、皮のような上張りがしてある。

ドスンと腰をおろしてから、馬鹿みたいにあわてた。まるで体がまっすぐに落ちてゆくような気がしたからである。つづいてもう一度、普通の姿勢になるまではねかえって、そこでとまった。私はうろたえて心細そうに笑ってみせた。どうもフォームラバーのようなクッションらしい。体重で一度凹んでからまたふくれるのである。できるだけ気をしずめてから、なんということもなく喋り始めた。 「とおっしゃると、合衆国のことですか、それともこの地球ですか?」 彼女も机の後に坐を占めて、笑いながらうなずいて、あとのほうだと答えた。 私は聞いてみた。「どのくらい遠くから来られましたか、それに時間はどれくらいかかりますか?」 「時間や距離は、わたしたちには全然問題とならないのです。わたしたちの世界にはいわゆる"時間"とか"空間"はあてはまらないのですわ」 彼女の返答は逃口上のように聞えたが、これは質問をそらせたのではなく、はっきり説明しても私にはわからないだろうと心配したためであったことに気づいたのは、それから間もなくだった。 彼女にからかわれているのではないということを知る必要があった。次第に落着いてくると、外部のもの音が全然聞えないことに気づいた。ビンでも落せばその昔がはっきりきこえたかもしれない。部屋の様子を心にとどめておこうと見まわしたが、明るさに驚いてしまった。照明設備らしいものは全く見当らないのに、室内も出入口からの通路も、床から天井にいたるまで真昼のように明るい。光線が外から入ってくるはずはなかった。真暗闇ではないにしても、太陽はまだモルモン台地の地平線上に昇っていなかったからだ。 機長は、私に早く帰ってほしいというような素振はみせなかったが、私から重要な情報を引出そうともしなかった。それよりも、地球人は如何なる種類の生物なのかを調べるほうに興味を感じているらしかった。だが、私の発した質問に答えてくれないこともあった。私はまた別のことに気がついた。彼女は自分で説明したいと思う方向に私の質問を向けさせる才能があるらしいということである。2人は随分いろいろな話をしたが、私が聞きたくてたまらぬ事が2、3あったのに、咽喉まで出ながらついに質問する機会を失うこともあった。 太陽系や彼女の宗教などについてもたずねてみた。 「わたしたちは、すべてを見給い、すべてを知り給い、すべてをしろしめし給う最高神を礼拝するのです」と彼女は答えた。 この人たちは敬虔で物わかりもよく、探切で友情に富む上に、また信頼もできるにちがいない。だがそのあとで彼女は、自分たちは用心深く、地球人のような好戦的な人々に狙撃されたり、捕えられたりしないように気をつけているのだとも云い足した。 話し合っているうちに、私もしだいに気楽になったので、くわしく彼女を観察してみた。容貌は地球の女とさほど違わないが、注意して見ると、筋肉はずっとひきしまっていて、顔はまるで金属枠にプラスティックでも張ったように張りきっている。目つきは突き刺すような鋭い感じではないが、それでも私の心中にある質問、その他あらゆるものを見透し、理解するように思われた。 彼女も私にいろいろなことをたずねた。このあたりの地名、私が働いている場所、仕事の種類などである。 会社の名はウェルズ・カーゴだと答えてから、この地方の道路建設の説明をした。私は溶接工兼機械工であり、いまは給水トラックの整備や、その他の必要な施設の修理をしているとも話した。 彼女は話の中でこの広大な砂漠地帯にふれて、何物にも、また誰にも危害を及ぼすことなく大型機を着陸させるには、ここが特に適当だと語ったりした。また唇に少し苦笑を浮べながら、或る遠いところに似たような場所があるが、そこなら地球人が邪魔したり、乗員を捕えに来たりすることはないとつけ加えた。 彼女は完全な上品な英語で話をしていたが、話し合っている問に、どうにかすると私の使っているようなくだけた言葉を口に出すこともあった。そんなときは愉快に思うらしく、私はこんなことも出来るんですよ、というような顔をした。 やっと彼女の顔から眼を離せるようになると、私は室内を見渡して叫んだ。「わあ、大きなものですね」 彼女は微笑んでいるだけで、返事をしなかった。 そこで動力のことを聞いてみた。 「これでは大変な馬力が必要だと思いますが、随分大きなエンジンかモーターでも使っていらっしゃるんでしょうな」 彼女は笑いながらこたえた。「わたしたちはピストン式のエンジンは使いませんわ」 私は技術屋だが、これには驚いた。まだ円盤―彼らは大型機というほうを好むが―をくまなく見せてもらってはいないので、たまらなく好奇心がわいてきた。 「こんなのがほかにもありますか?」彼女はうなずいた。「これは司令機といっています。ほかにも同じものが沢山ありますわ」 彼女の話声はリズミックな揺れるような感じで、ちょうど子供にお伽話でも読んでやるような調子だった。それに気がつくと瞬間そのほうに気をとられたが、しばらくの間気にせぬことにした。円盤についてもっと知りたかったからだ。 「私たちが耳にする円盤というものは、みんなあなた方のものですか?」 すると彼女は笑いながら「鉤(カギ)だの不気味な尻尾のついた円盤の話は、ひと騒動おこしたい人たちの仕業ですよ」とこたえた。 そのとき、私には見えも聞こえもしなかったが、彼女は何かの合図を受けたらしい。立上って、私にもついて来るようにという身振りをしたからである。 一緒に並ぶと彼女の頭は私のシャツの胸ポケッ卜までしかとどかなかった。ゆっくりと私たちは通路を歩いて出入口に来た。驚いたことに、すでに夜が明けて太陽が地平線上に昇っている。そとを見渡したが、あの小男たちは1人もいない。 私は彼女のほうを向いてたずねた。「いつかまたおいでになりますか?」 彼女はうなずいて云った。「また来ます」 「乗せていただいて、どうも有難うございました。お邪魔いたしました」 「わたしたちはまた参ります」と彼女は約束した。 「場所と時間はあなたが自分の心で念じて下さればよろしいのです」 私には感じられなかったが、また円盤を傾けたらしい。降りるとき地面までは1フィートくらいしかなかった。 この人たちは出発を急ぐ必要はないのだろう。それに、いい着陸地を選んだものだな、などと私は考えた。このあたりは一方に丘があるだけで、それ以外は平坦な土地なのだ。それにしても、彼らがほんとうにもう一度ここへ来たいのなら、特定な日をえらばなくてもいいじゃないかと私は思った。 「わたしたちはまたすぐ来ますわ」と彼女は重ねて云った。 私が振返って別れを告げるひまもないうちに、ドアは音もなくしまった。ラッパの響きも爆音もなく、円盤は真珠が蒸発するように朝の日光の中に消えてしまった。 私は、一般の考えとは反対に、円盤は廻転しなかったと信じている。円盤が視界から消え去る直前の、ほんのわずかの間に、プロペラー、排気弁、翼、舵、その他外部に突き出ているものは何もないのを私は見てとった。外部は滑らかで、左右同じ形であり、離陸の際は何の音もしなかった。あまり速いので、じっくりと眺めたり、あれこれ想像したりする余裕はなく、まばたきするよりも早く消えてしまって、あとには飛行雲も残らなかった。 トラックの方に歩きながら、私はあの不思議な宇宙機に乗っている奇妙な乗員たちのことを考えた。傷跡もなく、あごヒゲや口ヒゲもない、お面のような顔の小さな男たち。誰も眼鏡などはかけていなかったし、それどころか金属製のものは全然身につけていないようであった。上衣のボタンさえ硬質ゴムのようなもので出来ていた。婦人機長も金具は身につけていなかった。 また、武器とおぼしきものは誰も持っていなかった。その必要もないのだろうし、円盤にも載せてはいないだろう。 彼らは皆、よく日に焼けた北欧系の米人よりもこころもち色が黒いが、私の知っている範囲のイタリー人ほどではない。 トラックにたどり着いたときは、まだボッーとしていた。ついにあんな事件が私の身に起ってしまったのだ。一体、眼は覚めているのか、生きてはいるのかと、わが身をひどく抓ってみた。 仕事場まで帰る途中、私にはっきりわかったことは、こんな話を誰かにしたら、嘲られ、バカにされるにきまっているということだった。こんな奇妙な話を誰が信じるものか。私だって現場に居あわせなかったら、とても信じないだろう!今日の出来事をひとつひとつ考えながら、ゆっくりと車を走らせた。怪奇な円盤、奇妙な小男たち、美しい女……。 やっと帰り着いて車をとめたときには、もうこのことは一言も誰にも洩らすまいと決心していた。私自身だけで考えよう。こんな不思議な事件を他言しないのは辛いことだろうが、嘘つきのログでなしだと思われて日を送るよりは、まだましだろう。 トラックを降りて仕事場のほうへ歩きだしたとき、私はホワイティーに出会った。妙に慌てているような様子だ。 「おい?」と彼は呼びかけた。「ジョーの飛行機がおめえのいたところに不時着しなかったかい!」 私はまばたきをしながら首を振った。ジョー・ウェルズはネバダ州リノのウェルズ・カーゴ社から来ている人だが、彼がどんな飛行機を持っているのか、私は今でも知ってはいない。 「いいえ」と私は答えた。「定期旅客機は不時着しなかったかい? 燃料がきれるかどうかして―」彼はとまどったような顔をした。 「いいえ」「フウン、自家用機が燃料不足で降りたんじゃないかい?」「降りませんよ、ホワイティーさん」「おい、聞けよ!」彼は喧嘩でも吹っかけるような剣幕である。 「ジョーでも旅客機でも自家用機でもないんなら−あれは一体何だろう?」私は彼をじっと見つめた。 「何か着陸したと思ってるんなら、どうして自分で調べに行かないんですか?」 「何かでかいものがあの辺に降りたのは知ってるんだが、そいつがジョーの飛行機だと思ってたんだ」 私は話をすまいと決心したことを思い出したが、少し気持がぐらついてきた。ホワイティーが、大きなものが着陸するのを見ているのなら、私の話を信じてくれるかもしれない。 「ホワイティーさん、話したところで、信じて下さらんかもしれんが―」まだ決心がつかぬままに私はきり出した。 「信じるとも」と彼は断言した。「ありゃー」私は唾をゴグリと呑んで云った「ありゃ空飛ぶ円盤ですよ」 「なんだと、この気違い野郎め!」彼は愛想をつかしたように怒鳴ると、むこうへ行ってしまった。 仕事場はちょうど日勤と夜勤が交代するところだったので、ホワイティーは皆に喋ってしまった。 「このトゥルーがね」彼はわめきたてた。「空飛ぶ円盤を見たんだとよ!」 笑うやら冷やかすやらで大変な騒ぎになったが、それでも一応知りたかったとみえて、皆は私を質問攻めにした。私はできるだけ質問に答えてやったけれども、皆は面とむかって嘲り笑うし、私の云うことをもじっては弥次り返したりする。 1人が云った。「そのあやしい飛行船に乗ってる変な連中ってのはソ連人だよ。きっと」 「ちがうよ」私は一生懸命に話した。「俺はロシヤ人と一緒に働いたことがある。今日の人たちの様子も話しぶりもロシヤ人とはちがってた。俺は宇宙人だと思うよ」 「それに船長は夫人というわけか」と別なやつが大声でからかってきた。「砂漠のドまんなかでベッビンをさがすのはトゥルーにまかせとけよ!」 どっと起る笑声に私の耳は激しく燃えた。口惜しさと恥ずかしさに打ちひしがれて、私はオーバートンのホテルへ帰って行った。ああ、これが現実でなくて、睡眠中の悪夢であってくれたら―。 寝る前に、机に向って関係者一同に宛てた手紙を一通書いた。文面は次の通りである。 「もし私が寝台の上で死んでいたら、それは私が空飛ぶ円盤を見たのみならず乗せてまでもらった結果、ひどい興奮のために心臓麻痺を起したからであります」 |

|

|

Copyright(C) 1999-2006 Ga Site All rights reserved.